地震発生時には災害関連死などのリスクを避けるため、選択肢の1つとして在宅避難も考慮する必要があります。

風水害とは異なり、予測が立てにくく、いつ起こるかわからない地震。「日頃の備えが肝心」とは言っても、突然起こる災害に対してどのように行動し、どのように備えておくべきか不明な人は多いと思います。

そこで今回は、地震が起きた際に取るべき行動と普段からできる地震対策について解説します。防災のプロが在宅避難の観点から選んだ防災グッズのレビューもあるので、いざというときに備えて、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

原田 怜果

本記事にて紹介している商品情報は2024/10/1時点のもので、商品リニューアル、価格変更、製造・販売中止、在庫切れの可能性もありますのでご注意ください。

-

2025.11.15(土)

記事内でご紹介するおすすめの商品へ遷移しやすいよう、目次の下に商品テーブルを追加しました。

|

|

matsukiyo 天然水 ケース 2L×6 |

|

|

|

ハビナース ポータブルトイレ用消臭剤 顆粒20包 |

|

|

|

エリエール トイレットティシュー(ダブル)12ロール |

|

|

|

二オワイナ 消臭ポリ袋 箱 白半透明 50枚 0.018mm |

|

|

|

トップランド モバイルバッテリー 10000mAh A+Cポート付き |

|

|

|

アイリスオーヤマ 防災ラジオライト 手回し 充電 防水 JTL-29 |

|

|

|

グリーンウッド クッキングファイヤー |

|

|

|

シーマルシェ 銀鮭中骨水煮 140g |

|

|

|

matsukiyoLAB 糖質16.0g 雑穀米 お粥 200g×2個 |

|

|

|

かし原 塩羊かん 14本 |

今回のご紹介の商品以外にも

公式オンラインストアなら対象商品が盛り沢山!

地震が起きたらどうする?

緊急地震速報を受けたときや揺れを感じたときには、何よりもまず身の安全を確保することが大切です。ここでは場所ごとに避難のポイントを解説します。

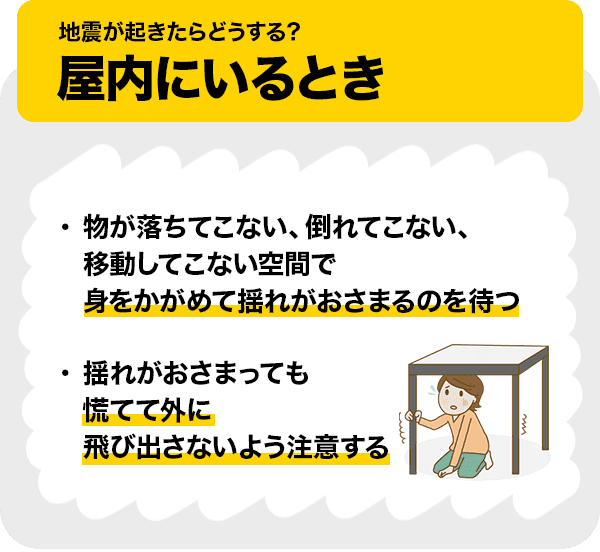

屋内にいるとき

家の中では、玄関やトイレなど、柱や壁に囲まれていて窓が少なく、上から物が落ちてくる危険性のない場所が安全です。余裕があれば玄関やトイレの扉を開けて逃げ道を確保しつつ、安全な場所で揺れがおさまるのを待ちましょう。

自宅以外の場所では、物が「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」空間で、身をかがめて揺れがおさまるのを待ちます。揺れがおさまっても、慌てて外に飛び出したり非常口に駆け込んだりしないよう注意しましょう。

落下物に巻き込まれる危険性や、将棋倒しなどの二次災害を引き起こす危険性があります。商業施設など人が大勢集まる場所にいるときほど落ち着いて行動し、係員の指示に従って冷静に避難行動を開始しましょう。

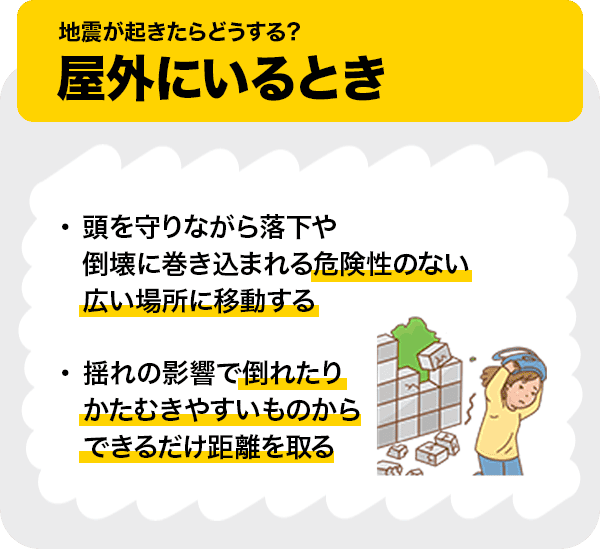

屋外にいるとき

屋外で地震に遭遇したら、まず重要なのは落下物から身を守ることです。カバンなどで頭を守りながら、落下や倒壊に巻き込まれる危険性のない広い場所まで移動し、揺れがおさまるのを待ちましょう。

ガラスは、距離にして建物の高さの半分ほどまでは飛散する危険性があります。繁華街やビル街などで安全な広い場所が見つけられない場合は、耐震性が高いと期待される新しいビルであれば中に避難しても構いません。一方で、老朽化した古いビルや自動販売機、電柱、ブロック塀など、揺れの影響で倒れたりかたむいたりしやすいものからは、できるだけ距離を取りましょう。

建物やその周辺が安全であれば「在宅避難」も視野に

地震発生時には、地方自治体によって各地に避難所が開設されます。ただし、避難所は基本的に、家屋の倒壊などによって自宅での生活が困難になった人が、一時的に身を寄せるための場所です。建物に倒壊等の危険性がなく、建物周辺も安全であれば無理に避難所生活を送る必要はないため、住み慣れた自宅で復旧を待つという選択肢もあります。

避難所には物資や情報が集まりやすい一方で、そこでの生活はあまり快適と言えるものではありません。暑さ・寒さへの対策はどうしても不十分になりがちですし、プライバシーを確保することは難しく、感染症のリスクも高まります。日頃から十分な備えを行い、いざというときに在宅避難の選択肢も持てるようにしておきましょう。

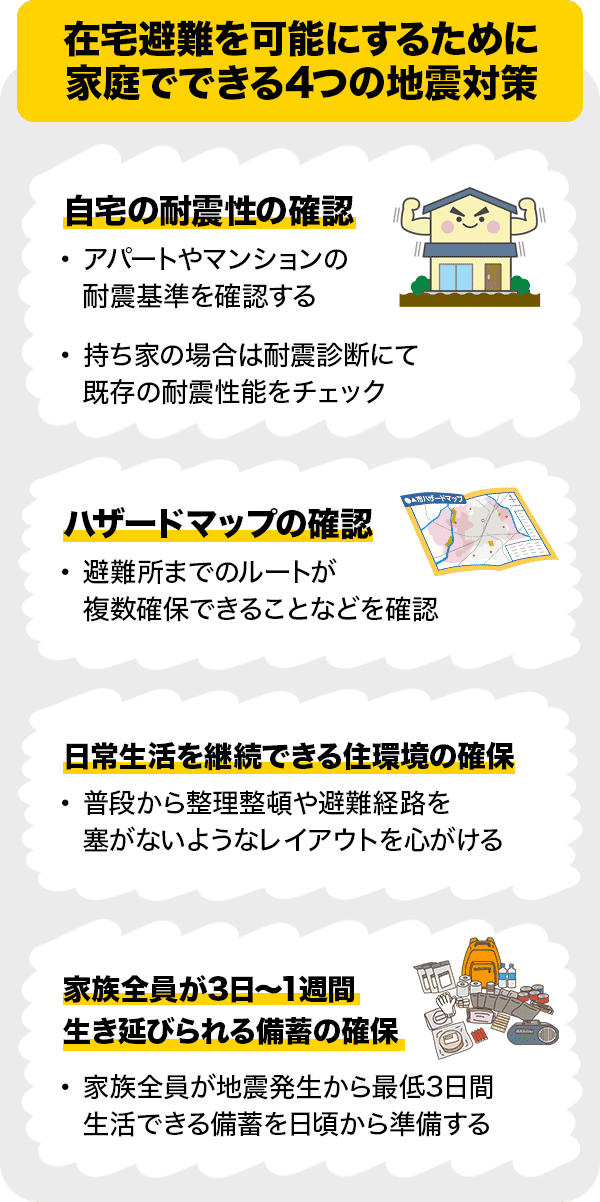

在宅避難を可能にするために、家庭でできる4つの地震対策

ここからは、万が一に備えて在宅避難を可能にするための、自宅でできる4つの地震対策を紹介します。ここで紹介する4つの対策は、対策であると同時に、地震が起きた際に避難するか自宅にとどまるかを決定するための判断基準にもなり得ます。ぜひ覚えておいてください。

【対策1】自宅の耐震性の確認

1つ目の対策は、自宅の耐震性を事前に確認しておくことです。現行の耐震基準によれば、マンションやアパートなどは1981年6月以降に建てられたもの、木造住宅は2000年6月以降に建てられたものであれば、耐震性を有していると考えられます。

自宅がどちらにも当てはまらない場合、とくに震度6以上の大地震には耐えられない可能性が高く、在宅避難は困難です。自宅が持ち家の場合は耐震診断にて既存の耐震性能をチェックし、必要に応じて耐震補強を行いましょう。

【対策2】ハザードマップの確認

2つ目の対策は、ハザードマップを事前に確認しておくことです。建物そのものが安全でも、自宅が立っている場所に災害のリスクがあれば、在宅避難は困難となります。在宅避難を視野に入れる場合はハザードマップを見て、あらゆる災害のリスクが低い土地であること、避難所までのルートが複数確保できることなどを確認しておきましょう。

ただし、ハザードマップ上の災害リスクは、あくまでも想定でしかないことに注意が必要です。たとえば東日本大震災では、ハザードマップ上の津波想定浸水区域よりはるかに広範囲に津波が到達しています。

実際に地震が起こった際は、ハザードマップ上の安全にとらわれず、目視での周辺の安全確認や市区町村から出される避難情報(警戒レベル)などから総合的に判断し、命を守ることを最優先に考えて行動しましょう。

【対策3】日常生活を継続できる住環境の確保

3つ目の対策は、地震後も日常生活を続けられるような住環境を整えることです。大地震の後には強い地震が続くことも想定し、家具や家電には転倒・落下の防止策を、ガラスには飛散防止策を施しておきましょう。また、普段から整理整頓や避難経路を塞がないようなレイアウトを心がけることも重要です。

〈家具・家電の転倒・落下防止策の例〉

-

タンスなどの大型家具:重い物を下段に集めて重心を下に。L字型金具などで壁に固定。つっぱり棒などで天井に固定。

-

食器棚:引き出しや観音開きの扉にはストッパーを設置。

-

本棚:L字型金具などで壁に固定。つっぱり棒などで天井に固定。すべり止めテープで本が飛び出してくるのを抑制。

-

ガラス扉や窓ガラス:ガラス飛散防止フィルムを貼る。

-

テレビ:転倒防止ベルトや耐震マットを使用し、テレビ台に固定。

〈地震対策につながるレイアウトの例〉

-

寝室には落下しそうな物を置かない

-

子ども部屋の家具は可能な限り低いものにする

-

通路に物を置かない。収納はなるべくクローゼットの中へ

-

家具などで部屋の出入口を塞がない

【対策4】家族全員が3日~1週間生き延びられる備蓄の確保

地震の規模が大きければ大きいほど、行政の支援が受けられるまでには時間がかかります。4つ目の対策として、家族全員が地震発生から最低3日間、できれば1週間は十分に生活できる備蓄を日頃から準備しておきましょう。

飲料水や食料に関しては、普段から少し多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックがおすすめ。日常消費を前提とした備蓄になるので、いざというときに口に合わない防災食ばかりになる、災害時に賞味期限が切れてしまっている、といったトラブルを防げます。

また、大地震ではすべてのライフラインが止まってしまうことも想定されます。飲料水や食料だけでなく、たとえば簡易トイレやガスコンロ、ランタン、体を拭けるウェットティッシュ、ドライシャンプーなど、ライフラインの寸断を前提とした防災グッズも備えておく必要があります。

地震時に役立つ対策グッズ10選|在宅避難用の防災グッズをプロが試してレビュー

ここからは、地震が起きたときに役立つ対策グッズを紹介します。今回は、在宅避難の際に用意しておくと便利な防災グッズに絞って選定しました。また、とくに気になった商品を防災のプロが実際に試して感想も紹介していますので、ぜひ備蓄選びの参考にしてみてください。

| 画像 | 詳細 | 商品名 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

|

matsukiyo |

天然水 ケース 2L×6 | クセがなく飲みやすい硬水。ライフラインの中でもっとも復旧に時間がかかるのは水道であり、在宅避難においても飲料水は欠かせないアイテム。手に入れやすいリーズナブルな価格が魅力。 | |

|

ハビナース |

ポータブルトイレ用消臭剤 顆粒20包 | 顆粒タイプのポータブルトイレ用消臭剤。災害時に発生する排泄物のにおい問題に対処できるアイテム。断水時は排泄物を水に流せずゴミとして処理する必要があるため、備蓄品には消臭剤も加えておくと便利。 | |

|

エリエール |

トイレットティシュー(ダブル)12ロール | やわらかい使用感なのに丈夫なトイレットペーパー。災害時は、ティッシュペーパーよりも、水に流せるトイレットペーパーのほうが便利。汚れを拭き取る際もボロボロになりにくく使いやすい。 | |

|

二オワイナ |

消臭ポリ袋 箱 白半透明 50枚 0.018mm | 化学的に臭いを中和し、臭い成分を消す、即効性のある消臭ポリ袋。おむつや生理用品、生ごみなどの処理に、普段から活用できるのもポイント。箱は1枚ずつ取り出しやすいティッシュ型で、袋は広げやすいマチ付き。 | |

|

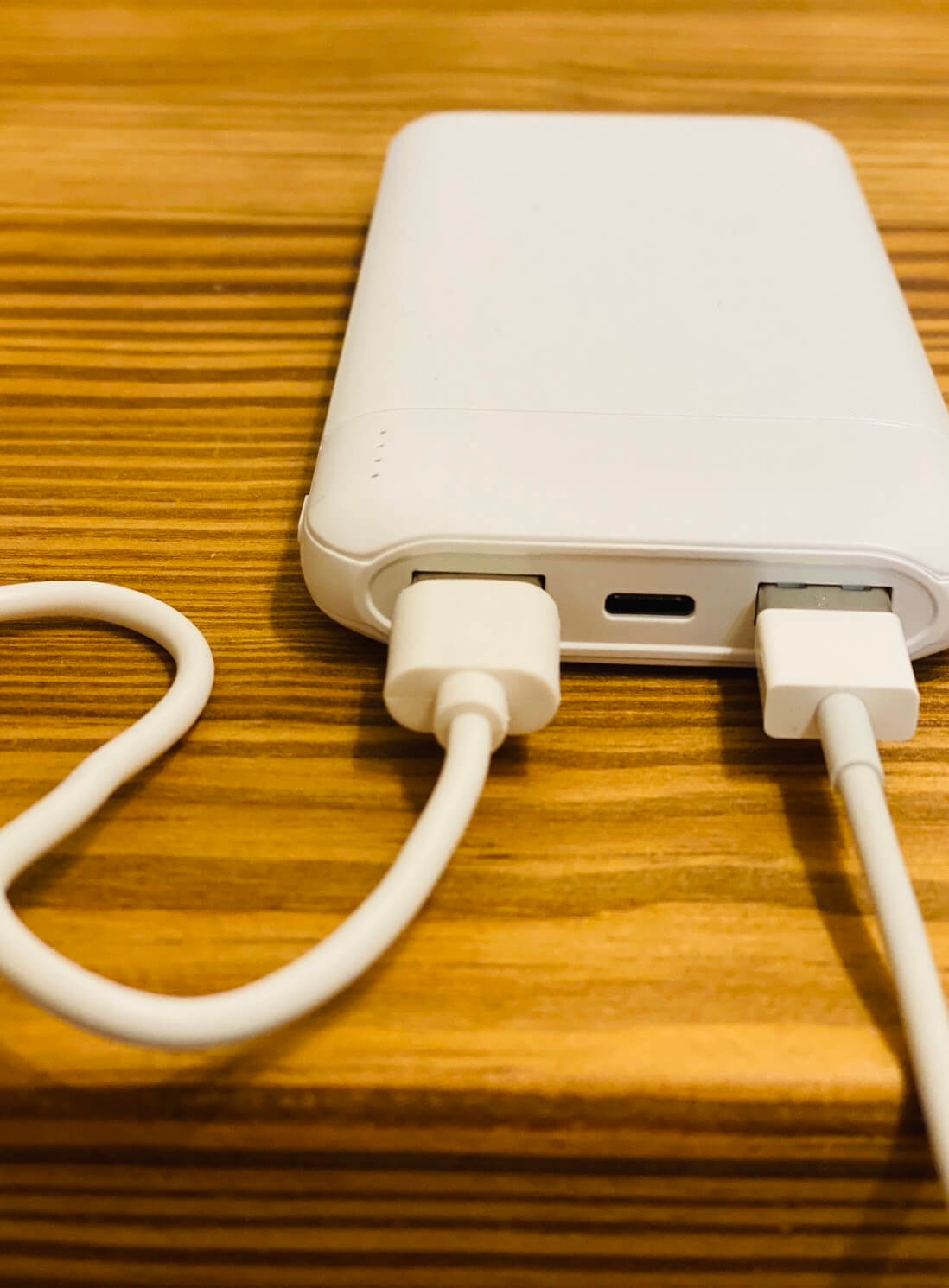

トップランド |

モバイルバッテリー 10000mAh A+Cポート付き | 差し込み口が3個あるリチウム電池タイプのモバイルバッテリー。一般的なスマートフォンなら約2回も充電可能な大容量のリチウム電池を内蔵。薄くてスリムな設計なのでバッグやポーチに入れてもかさばらず、日常的にも使いやすい。 | |

|

アイリスオーヤマ |

防災ラジオライト 手回し 充電 防水 JTL-29 | 多機能かつコンパクトで軽量なラジオ。手回し・ソーラー充電に対応したモバイルバッテリーの役割と、LEDライトの役割も兼ね備えたアイテム。スマートフォンの電池切れを心配する必要もなく、明かりも確保できる便利さが魅力。 | |

|

グリーンウッド |

クッキングファイヤー | 在宅避難時の食事の幅が広がり、温かいものを食べることが可能なカセットコンロは、災害用に備えておきたいアイテム。薄型かつコンパクトな設計で、収納しやすい点が魅力。カセットコンロに使用するボンベも常備必須。 | |

|

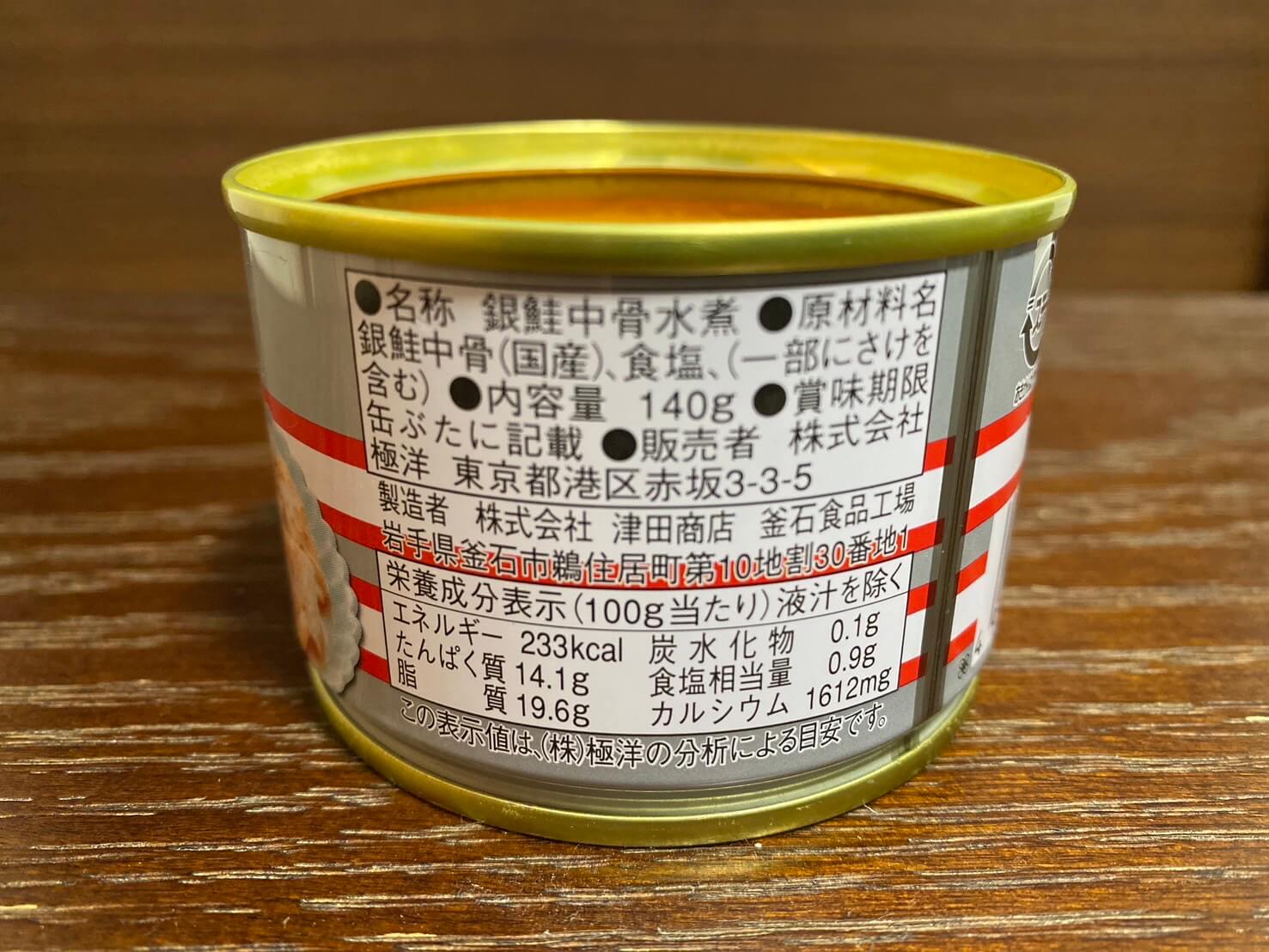

シーマルシェ |

銀鮭中骨水煮 140g | 肉・魚類が手に入りにくい災害時に役立つ缶詰。魚の缶詰は不足しがちなたんぱく質が手軽に補給できるため、備蓄食としても優秀。ザクザクとした中骨の食感がクセになる味わいで、添加物が入っていない点もうれしいポイント。 | |

|

matsukiyoLAB |

糖質16.0g 雑穀米 お粥 200g×2個 | 加熱しなくても食べられる雑穀米のお粥。災害時には白米よりも豊富にビタミン・ミネラル類を含む雑穀米や玄米がおすすめ。ロカボで食物繊維も豊富に含んでいるので、ダイエット中の日常食としてもぴったり。 | |

|

かし原 |

塩羊かん 14本 | 少量でしっかり栄養が取れ、日持ちする羊かんは、備蓄食の代表格として防災リュックに入れておきたいアイテム。甘味でストレスを軽減してくれるのもポイント。ほどよく塩気があって食べやすいので、日常的に甘い物を食べない人にもおすすめ。 |

本記事にて紹介している商品情報は2024/10/1時点のもので、商品リニューアル、価格変更、製造・販売中止、在庫切れの可能性もありますのでご注意ください。

今回のご紹介の商品以外にも

公式オンラインストアなら対象商品が盛り沢山!

1.クセのない味わいで価格もリーズナブル「matsukiyo」

matsukiyo

天然水 ケース 2L×6

価格(税込):548円※検証時

ライフラインの中で最も復旧に時間がかかるのは水道であり、在宅避難において飲料水の確保は欠かせません。災害時には1人当たり1日3Lの確保が望ましく、12Lの天然水がこの価格で手に入るのはありがたいです。

1人当たり1日3Lを目安に、できれば1週間分の飲料水を

リーズナブルな価格ながらクセがなく飲みやすい硬水で、災害時の備蓄用としてもおすすめです。

ライフラインの中で最も復旧に時間がかかると言われているのが、実は水道。在宅避難において飲料水の確保は最も重要です。

1人当たり1日3Lを目安に、家族全員ができれば1週間乗り切れるだけの飲料水を常に備えておきたいですね。

空きペットボトルは捨てずに活用しよう

空のペットボトルは、災害時にいろいろな活用ができます。たとえば、ペットボトルの下の方に小さな穴を開けると、簡易的な蛇口に。キャップをしっかり閉めれば水圧で水が止まり、節水の必要がある断水時などに重宝します。

matsukiyo 天然水は容器がやわらかい素材でできているので、加工がしやすい点も重宝します。

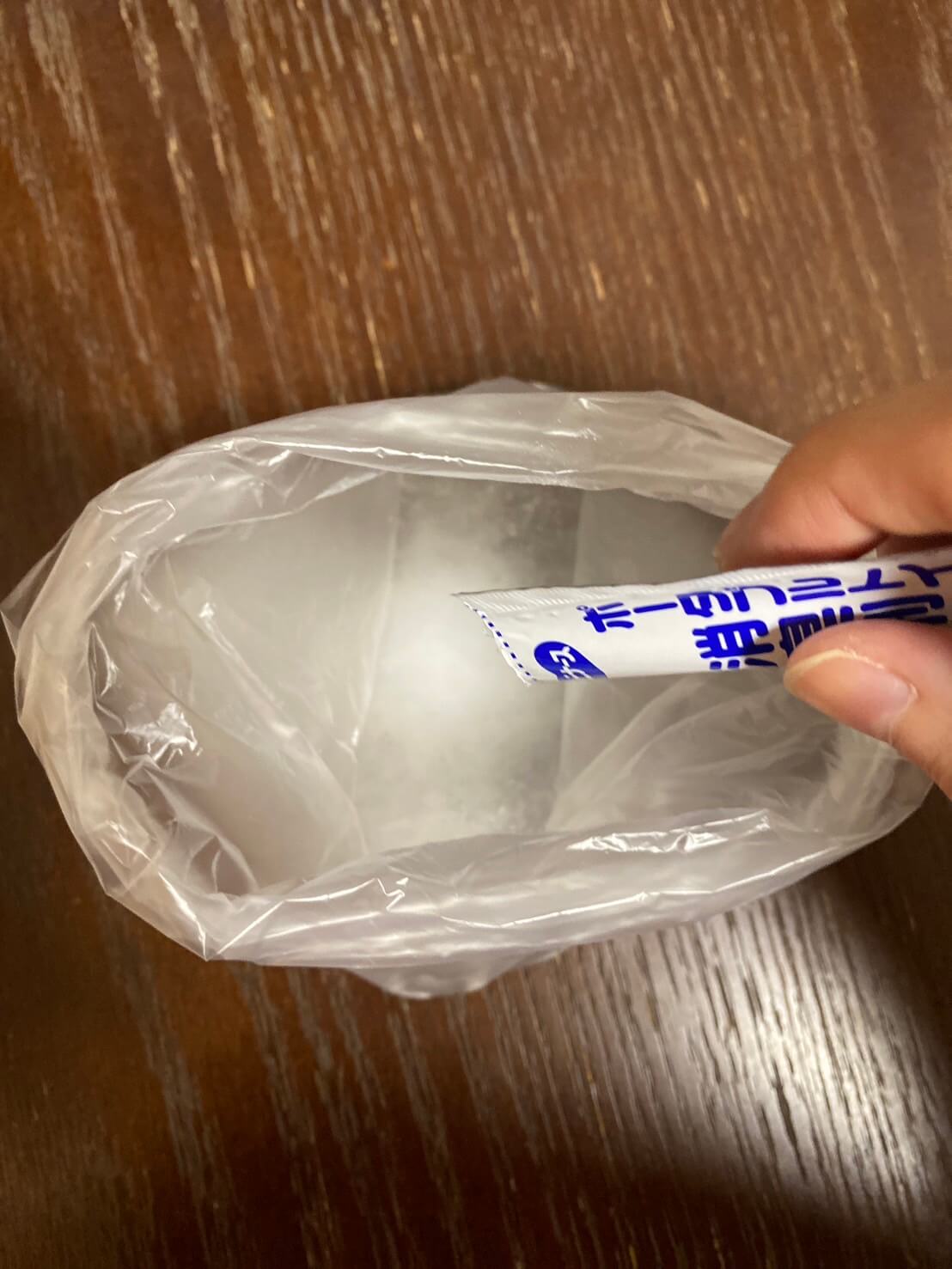

2.高い消臭力で生ゴミのにおいも気にならない「ハビナース」

ハビナース

ポータブルトイレ用消臭剤 顆粒20包

価格(税込):698円※検証時

災害時、トイレ問題と同時に発生する、深刻な排泄物のにおい問題。断水時は排泄物を水に流せずゴミとして処理する必要があるため、備蓄品には消臭剤も加えておくと便利です。

水に溶けやすく、顆粒タイプで使いやすい

液体の消臭剤とは異なり顆粒タイプなので、計量の必要がなく使いやすいです。

便や尿と一緒にトイレに流すこともでき、浄化槽にも使えます。

消臭力が高く、生ゴミや食べ残しのにおい消しにも

もともとは介護用のポータブルトイレに使う消臭剤ですが、水分を多く含む生ゴミに振りかけて使用してみたところ、かなりにおいを抑えることができました。

災害時、長期間にわたってゴミを保管しておかなければいけないときにも重宝しそうです。

※ 液体には溶けやすいですが凝固作用はありません。断水時に携帯トイレや簡易トイレで使用したい場合は同時に凝固剤を使用し、排泄物は流さずにゴミとして処理してください。

商品詳細はこちら3.やわらかい使用感なのに丈夫で使いやすい「エリエール」

エリエール

トイレットティシュー(ダブル)12ロール

価格(税込):602円※検証時

災害時には、ティッシュペーパーよりも水に流せるトイレットペーパーのほうが重宝します。エリエールはボロボロにならず使いやすいため、普段から多めに買っておき、災害用備蓄として備えておくのがおすすめです。

災害用備蓄には水に流せるトイレットペーパーを

災害用備蓄としては、箱ティッシュよりも水に流せるトイレットペーパーがおすすめです。エリエールはやわらかで肌に優しい質感で、そのうえ丈夫さも兼ね備えているので、汚れを拭き取る際もボロボロにならず使いやすいと思います。

芯を抜けば真ん中から必要な分だけ取り出しやすくなる

トイレットペーパーは、潰して芯を抜き取れば真ん中からスルスルと取り出せるようになります。必要な分だけちぎって使えるので、災害時にティッシュペーパーの代用として使うには便利な方法です。ぜひ覚えておいてください。

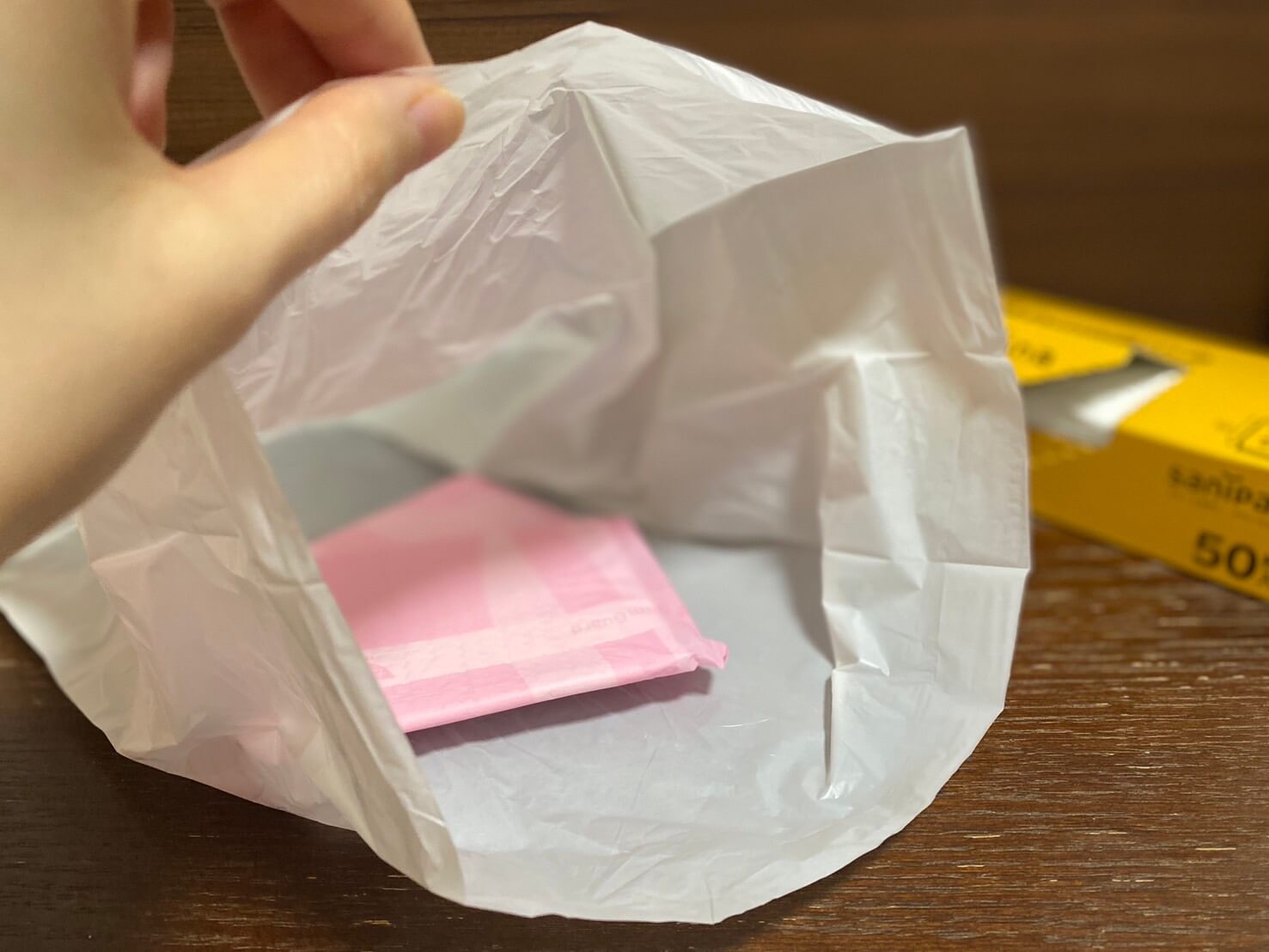

4.おむつや生理用品、生ごみなどの処理に「二オワイナ」

二オワイナ

消臭ポリ袋 箱 白半透明 50枚 0.018mm

価格(税込):294円※検証時

化学的に臭いを中和し、臭い成分を消す、即効性のある消臭ポリ袋。おむつや生理用品、生ごみなどの処理に普段から使えます。

化学反応によりにおい成分自体を消す。においが再放出されない

化学反応によってにおい成分自体を中和させ消すため、即効性があり、においが再放出されません。

災害時には普段通りにゴミ収集が行われないことも多く、在宅避難時のゴミやにおい問題は思いのほか深刻です。二オワイナは災害時にはもちろん、おむつや生理用品、生ごみなどの処理に、普段から活用できます。

50枚入の大容量やマチ付きの使いやすさが嬉しい

二オワイナはたっぷり50枚入の大容量。災害時のゴミ・消臭対策としては、これ一つあるだけでかなり重宝しそうです。

箱は1枚ずつ取り出しやすいティッシュ型で、袋は広げやすいマチ付き。マチがある分、思ったよりたっぷりと入れられる印象でした。

※ すべての臭いに効果があるわけではありません

商品詳細はこちら5.スマホやタブレットなどを同時にスピード充電「トップランド」

トップランド

モバイルバッテリー 10000mAh A+Cポート付き

価格(税込):3,828円※検証時

差し込み口が3個あるリチウム電池タイプのモバイルバッテリー。コンパクトなので日常使いにも便利ですし、防災リュックに入れておくグッズとしても使いやすいでしょう。

10000mAhの大容量リチウム電池内臓

一般的なスマートフォンなら約2回も充電可能な大容量のリチウム電池を内蔵。

情報が集まりにくい在宅避難では、スマートフォンは情報源としても重要なアイテムになります。こういったモバイルバッテリーを活用して、停電時でも充電を切らさないようにしたいですね。

コンパクトサイズで日常的に使いやすい

薄くてスリムな設計なのでバッグやポーチに入れてもかさばらず、日常的にも使いやすいと思います。繰り返し充電して使用するタイプなので、停電時にも使えるようにしておくには普段使いが基本になります。

常に携帯し、緊急時には防災リュックに入れ替えて使うといいでしょう。

6.3way充電が可能で、停電時でも安心「アイリスオーヤマ」

アイリスオーヤマ

防災ラジオライト 手回し 充電 防水 JTL-29

価格(税込):6,578円※検証時

災害時にはインターネットがつながらない・つながりにくい可能性もあり、情報源としてラジオは用意しておきたいですね。こちらは手回し・ソーラー充電を兼ね備え、電源がなくても使えるモバイルバッテリーとしても優秀です。

ネットがつながらなくても情報が得られる

情報が集まりやすい避難所に比べると、在宅避難では情報収集に苦労し、孤立しやすい側面も。ネットがつながらない状況でも情報を得られるラジオは、在宅避難において必須のアイテムと言っていいでしょう。

日常的に使う機会は少なくても、ラジオは1台持っておきたいですね。

手回し・ソーラー充電対応で停電時にも電源・明かりが確保できる

手回し充電ラジオライトには、手回し・ソーラー充電に対応したモバイルバッテリーの役割と、LEDライトの役割もあります。スマートフォンの電池切れを心配する必要もなく、明かりも確保できるので、停電してしまったときにも安心です。

多機能かつコンパクトで軽量なため、防災リュックのアイテムとしても非常におすすめです。

7.災害時の食の幅が広がる「グリーンウッド」

グリーンウッド

クッキングファイヤー

価格(税込):3,278円※検証時

多くの震災経験者があってよかったと回答した防災グッズが、カセットコンロ。自宅に備える防災グッズにコンロがあれば温かいものを食べることができ、災害時の食の選択肢も広がります。

スリムな設計で場所を取らない

薄型かつコンパクトな設計なので、災害用に備えておくには非常に便利です。

土鍋でご飯を炊いたりフライパンでパスタを茹でたりすることもでき、コンロがあるだけで在宅避難時の食事の幅はかなり広がります。

専用ボンベの備蓄も忘れずに

ボンベ1本で約60分燃焼可能です。1日にどれくらい使用するかを想像し、ガスボンベも十分な数を備蓄として備えておきましょう。

ちなみに、カセットコンロで他社のボンベを使用するのは事故の元となります。備蓄のボンベは必ず、グリーンウッド クッキングファイヤーに対応したものにしてください。

8.添加物がなく、栄養をしっかりとれる「シーマルシェ」

シーマルシェ

銀鮭中骨水煮 140g

価格(税込):213円※検証時

肉・魚類が手に入りにくい災害時。不足しがちなたんぱく質が手軽に補給できるため、魚の缶詰は備蓄食としても優秀です。

たんぱく質やカルシウムなどの栄養素がしっかり摂れる

災害時は肉・魚や野菜が手に入りにくく、糖質過多になりやすい一方で、たんぱく質やビタミン・ミネラルは不足しがちに。たんぱく質やカルシウムといった栄養はしっかり摂れて、添加物が入っていない点もうれしいポイントです。

ザクザクとした食感が食べ飽きないおいしさ

銀鮭中骨水煮は、ザクザクとした中骨の食感がクセになる味わい。災害時は、パスタや炊き込みご飯の具として、アクセントに加えても食べやすいと思います。

備蓄食は食べ飽きないように、さまざまなバリエーションのものを用意しておくのがおすすめです。

9.常温で長期保存可能!加熱なしで食べられる「matsukiyoLAB」

matsukiyoLAB

糖質16.0g 雑穀米 お粥 200g×2個

価格(税込):235円※検証時

災害時にはビタミンやミネラルが不足しがちに。備蓄食としては、白米よりも豊富にビタミン・ミネラル類を含む雑穀米や玄米がおすすめです。

災害時に不足しがちな栄養素が補える

災害時にはどうしてもビタミンやミネラルが不足しがちになるため、防災食として備えておくなら白米よりも雑穀米や玄米がおすすめです。

matsukiyoLAB 糖質16.0g 雑穀米 お粥は加熱しなくても食べられ、程よくお米の食感があります。食べ応えがあり、備蓄食としてもおすすめです。

ロカボ食品で、ダイエットにもおすすめ

ロカボで食物繊維も豊富に含んでいるので、日常食としてはダイエットにもぴったりです。加熱しなくても食べられますが、温めるとよりおいしくいただけます。

普段から少し多めに買っておき、糖質が気になるときに食べて、ローリングストックするのがおすすめです。ストックを購入する日を決めておくと、忘れずに入れ替えできますよ。

10.ほどよい塩味で癒される甘さ「かし原」

かし原

塩羊かん 14本

価格(税込):321円※検証時

少量でも栄養価が高く、甘味でストレスを軽減してくれる羊かんは備蓄食としてかなりおすすめです。個包装で手を汚さず食べられるため、防災リュックに入れておいて。

ストレス軽減に役立つ甘味を、備蓄食のバリエーションに

少量でしっかりと栄養が取れ、日持ちする羊かんは、備蓄食の代表格。災害時はストレスを感じやすく、普段あまり甘い物を口にしない方でも甘味を欲する場合があります。

かし原の塩羊かんにはほどよく塩気があって食べやすいので、日常的に甘い物を食べない人でも備蓄食として取り入れやすいでしょう。

一口サイズの個包装で手を汚さず食べられるので、防災リュックにも

フィルムを引っ張って開封し、中身を押し出しながら食べるタイプなので、手を汚さずに食べられます。

一口サイズの個包装になっているので、ちょっとした栄養補給に食べやすいのもポイント。一部を防災リュックに入れておくのもおすすめです。

今回のご紹介の商品以外にも

公式オンラインストアなら対象商品が盛り沢山!

よくある質問

ここからは地震対策についてよくある質問にプロが回答します。

事前の対策が重要なので、ぜひ参考にしてみてください。

-

火を使っている最中に地震が起きた場合の正しい行動を教えてください。

激しい揺れの中で無理に火を消そうとせず、まずは自分の身の安全を優先してください。

現在の都市ガス・LPガスは、震度5弱以上の揺れを感知すると自動的にガスの供給が遮断され、火が消えるようになっています。揺れがおさまってから、落ち着いて火元の確認や初期消火をおこなってください。

-

避難所に行くか自宅に留まるか迷った場合に、判断材料にできるものはありますか。

避難所に行くか自宅に留まるかで迷った場合は、「どちらのほうがより、自分と家族の命を守ることにつながるか」という視点で考えるのが一つの判断基準になると思います。

また、内閣府がLINE公式アカウント「内閣府防災」にて運用している「避難行動判定フロー」も判断材料として活用できるかもしれません。

避難行動判定フローは、ハザードマップと一緒に確認しながら災害時に取るべき行動を正しく判断するためのものです。一度は確認しておくと、災害時の避難行動についてイメージが湧きやすいかもしれません。

本記事にて紹介している商品情報は2024/10/1時点のもので、商品リニューアル、価格変更、製造・販売中止、在庫切れの可能性もありますのでご注意ください。

関連記事

今回のご紹介の記事以外にも

専門家のおすすめ商品をテーマ別に毎月ご紹介!